診察時間

午前9:00-12:00

午後15:00-18:00

手術時間12:00-15:00

水曜・日曜午後休診

鼻のがん

第I章 犬猫における鼻腔内腫瘍の概要

A. 鼻腔内腫瘍の性質:局所浸潤性と低い転移率

犬猫の鼻腔内に発生する腫瘍は、その生物学的挙動において特異な二面性を持っています。最大の特徴は、極めて強力な局所浸潤性です。これは、腫瘍が原発部位から周囲の組織へ、破壊的に深く広がる性質を指します。鼻腔内の腫瘍は、鼻甲介(びこうかい)や鼻中隔(びちゅうかく)といった繊細な骨構造を破壊し、さらには眼窩(がんか:眼球が収まるくぼみ)や口腔、そして最終的には脳へと浸潤していく可能性があります。

この攻撃的な局所挙動とは対照的に、診断時点における遠隔転移(腫瘍細胞が血流やリンパ流に乗って離れた臓器に新しい腫瘍を形成すること)の発生率は比較的低いことが知られています。特に犬においては、診断時に遠隔転移が確認されるのは10%未満と報告されています。転移が発生する場合、その主な標的となるのは、所属リンパ節(特に下顎リンパ節)や肺です。

この「高い局所浸潤性」と「低い初期転移率」という組み合わせは、鼻腔内腫瘍の治療戦略全体を決定づける最も重要な基本原則となります。この性質は、治療の主戦場が全身に広がった癌細胞との戦いではなく、「局所にある原発腫瘍をいかに制御するか」という点にあることを示唆しています。このため、放射線治療という強力な局所療法が、犬の鼻腔内腫瘍治療における「基本」あるいは「第一選択」として繰り返し言及されるのです。

B. 疫学と病因:腫瘍の種類、好発犬種・猫種、および危険因子

犬における特徴

- 腫瘍の種類: 犬の鼻腔内腫瘍の約3分の2は、上皮由来の癌腫(Carcinoma)です。その中でも最も発生頻度が高いのが、鼻腔内の分泌腺から発生する腺癌(Adenocarcinoma)です。残りの約3分の1は、結合組織や骨、軟骨など間葉系組織に由来する肉腫(Sarcoma)です。

- 好発犬種と年齢: 鼻の長い長頭種(Dolichocephalic breeds)に好発する傾向が明確に示されています。具体的には、ゴールデン・レトリバー、シェットランド・シープドッグ、ウェルシュ・コーギー、ミニチュア・ダックスフント、コリーなどがリスクの高い犬種として挙げられています。発症年齢は中〜高齢(平均9〜10歳)に多いです。

- 原因と危険因子: 明確な原因は特定されていませんが、都市部での生活(汚染物質の吸入)や、家庭内での受動喫煙への曝露が、リスクを高める可能性が示唆されています。

猫における特徴

- 腫瘍の種類: 猫における状況は犬とは劇的に異なります。猫の鼻腔内腫瘍で最も多いのは、血液系の癌であるリンパ腫(Lymphoma)です。慢性的な鼻炎症状を示す猫において、その腫瘍の約半数がリンパ腫であるとされています。

- 好発猫種と年齢: ペルシャやチンチラといった品種で好発傾向が報告されています。リンパ腫は若齢から発生する可能性がありますが、全体としては中〜高齢での発症が一般的です。

犬と猫における最も一般的な腫瘍タイプのこの明確な違いは、診断から治療に至るまでの臨床的アプローチが、両者で根本的に異なることを意味します。犬で最も多い腺癌は化学療法に対する感受性が低いため、治療の焦点は放射線治療による局所制御へと向かいます。一方で、猫で最も多いリンパ腫は化学療法に対して非常に良好な反応を示すため、全身的な化学療法と放射線治療の組み合わせが主要な治療選択肢として検討されます。

第II章 診断への道筋:臨床的疑いから確定診断まで

A. 臨床症状:多様な兆候を見逃さないために

鼻腔内腫瘍の症状は、その多くが慢性的であり、初期段階では鼻炎や歯周病といった、より一般的な疾患と誤認されやすい特徴があります。

- 初期〜中期の一般的な症状: 最もよく見られるのは、片側性の鼻汁です。この鼻汁は、水っぽいものから、膿性、そして血が混じったものまで様々です。くしゃみ、逆くしゃみ、そして「いびき」や「ズーズー」といった呼吸音も頻繁に認められる症状です。

- 進行期の重篤な症状: 腫瘍が増大し、周囲の組織への浸潤が進むと、顔面変形、眼球突出、涙や目やにの増加、摂食行動の変化などが見られます。最も重篤な浸潤として、腫瘍が脳内へ侵入すると、てんかん発作や行動異常などの神経症状が引き起こされます。

一般的な治療に反応しない、中〜高齢の、特に長頭種の犬における持続的な片側性の鼻出血は、他の原因が証明されない限り、鼻腔内腫瘍を強く疑うべき危険信号です。

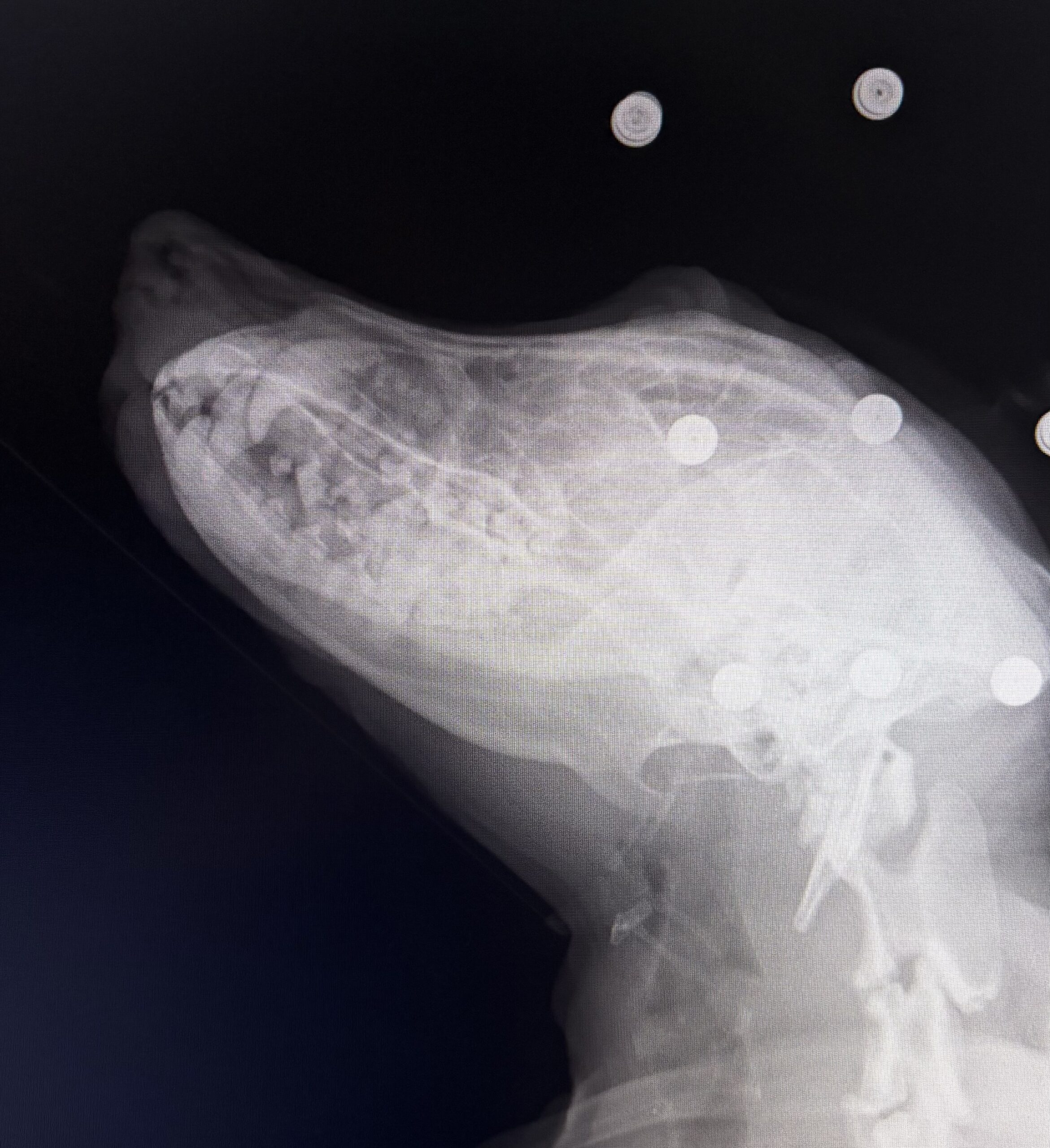

B. 高度画像診断の役割:ステージングと治療計画における重要性

X線検査やCT、MRIといった高度画像診断は、腫瘍の浸潤範囲を正確に把握し、治療法を計画し、そして予後を予測するために不可欠なプロセスです。

| モダリティ | 主な役割 | 利点 | 欠点・限界 |

|---|---|---|---|

| X線検査 | 初期スクリーニング、肺転移の評価 | 簡便、低コスト、鎮静・麻酔が不要な場合がある | 感度が低い、軟部組織の識別不可、初期の骨破壊の描出困難 |

| CT検査 | 標準的検査法。骨破壊の評価、腫瘍の三次元的範囲の特定、放射線治療計画 | 高い空間分解能、骨構造の極めて詳細な描出、迅速な撮像 | 軟部組織のコントラストがMRIに劣る、腫瘍と炎症・液体の識別が困難、放射線被曝 |

| MRI検査 | 軟部組織の評価。脳浸潤の有無の判定、腫瘍と炎症の鑑別、生検部位の特定 | 優れた軟部組織コントラスト、脳実質の詳細な評価、放射線被曝なし | 骨の描出能がCTに劣る、撮像時間が長い、コストが高い、動きに弱い |

C. 確定診断に不可欠な組織生検:手技と診断上の課題

画像診断によって腫瘍の存在が強く示唆されたとしても、最終的な確定診断を下すためには、腫瘍組織の一部を採取して病理組織学的に検査する生検(バイオプシー)が不可欠です。

- 生検の手技: 腫瘍の場所や大きさに応じて、内視鏡下生検、ストロー生検、パンチ生検などの方法が用いられます。

- 診断上の課題: 腫瘍の表面は二次的な細菌感染や強い炎症反応に覆われていることが多く、一度の検査で診断がつかないことがあります。また、鼻腔内は血管が豊富で出血を伴うリスクがあります。

臨床状況や画像所見から強く腫瘍が疑われるにもかかわらず、生検の病理結果が「炎症」とだけ報告された場合、それは「診断価値のない不適切な検体」であったと解釈するべきです。その場合は、より良質な検体を求めて再度生検を行うことが正しい臨床判断となります。

第III章 犬の鼻腔内腫瘍に対する治療法

A. 放射線治療(RT):局所制御の基盤

放射線治療は、手術が困難な鼻腔内腫瘍において、局所制御を達成するための最も重要な治療法です。

1. 技術の進化:比較分析

- オルソボルテージ: 比較的低いエネルギーのX線を用いる旧来の技術で、皮膚炎などの副作用が重度に出やすい欠点があります。

- メガボルテージ: 長年にわたり標準治療とされてきました。深部への透過性に優れ、約1.5年〜2年の生存期間中央値(MST)が報告されています。しかし、眼球など重要臓器への被曝が課題でした。

- 強度変調放射線治療(IMRT)/ トモセラピー: コンピュータ制御で複雑な形状の腫瘍に線量を集中させ、重要臓器を避けながら高線量を照射できます。副作用を大幅に低減できる点が最大の利点です。

- 定位放射線治療(SRT)/ VMAT: 治療回数を1〜5回程度に短縮する最先端の治療法です。動物や飼い主の負担を軽減できる可能性があります。

2. 放射線毒性の管理:急性および晩期有害事象

放射線治療には避けられない副作用が伴います。

- 急性障害: 治療中〜治療後数週間に現れる皮膚炎、口内炎、眼の炎症などです。通常は治療終了後数週間で回復します。

- 晩期障害: 数ヶ月〜数年後に現れる、より深刻で多くは不可逆的な障害です。白内障や乾性角結膜炎(KCS)、骨壊死などがあり、IMRTのような高精度治療はこれらのリスクを最小限に抑えることを目指します。

B. 全身療法および分子標的療法

1. 従来の化学療法:限定的な効果と化学療法抵抗性

犬の鼻腔腺癌をはじめとする癌腫は、一般的に従来の化学療法(抗がん剤)に対する感受性が低いとされています。化学療法単独での治療では、生存期間は約6ヶ月程度と、放射線治療に比べて効果は限定的です。

2. 分子標的薬:新たな治療の地平

分子標的薬は、がんの増殖や生存に不可欠な特定の分子だけを狙い撃ちにする薬剤です。

- 非ステロイド性抗炎症薬(NSAIDs): ピロキシカムなどは、単なる抗炎症作用だけでなく、直接的な抗腫瘍効果を持つ可能性が示唆されています。

- チロシンキナーゼ阻害薬(TKIs): トセラニブリン酸塩(商品名:パラディア)は、腫瘍の血管新生を阻害することで効果が期待されます。放射線治療後に再発した症例や、手術・放射線の適応とならない進行症例に対して用いられます。

C. 外科的介入の役割と論争

外科手術のみで鼻腔内腫瘍を完治させることは、ほぼ不可能です。しかし、近年では、症状緩和によるQOL(生活の質)の向上を目的とした、低侵襲なデバルキング(減容積手術)が注目されています。超音波手術吸引器などを用い、呼吸困難といった症状を劇的に改善させることが可能になります。

第IV章 猫の鼻腔内腫瘍への特異的アプローチ

A. リンパ腫の優位性:特異な臨床像

猫の鼻腔内腫瘍で最も頻度が高いのはリンパ腫であり、全鼻腔内腫瘍の28.5%から50%を占めると報告されています。猫の鼻腔に腫瘤が見つかった場合、それは単なる局所の問題ではなく、全身性疾患の徴候である可能性を常に念頭に置かなければなりません。

B. 集学的治療:放射線療法と全身化学療法の統合

猫の鼻腔リンパ腫の治療は、局所制御と全身制御の両方を視野に入れた集学的治療が基本となります。

- 放射線治療(RT): 鼻腔内の腫瘤に対する局所制御法として非常に有効です。

- 化学療法(Chemotherapy): リンパ腫は全身性疾患である可能性が高いため、化学療法は治療の根幹をなします。

- 病期に応じた治療戦略: 腫瘍が鼻腔に限局しているか、鼻腔外へ広がりや転移があるかによって、治療の主体(放射線治療か化学療法か)が決定されます。

C. 全身への影響:鼻腔リンパ腫と腎臓転移の重大な関連性

猫の鼻腔リンパ腫は、腎臓への高い転移傾向があります。進行した症例の70%が全身へ転移し、その主要な標的臓器が腎臓であるとされています。そのため、猫の鼻腔内腫瘍が疑われた場合、腹部超音波検査は必須のステージング検査です。腎臓への転移が確認された場合、予後は著しく悪化します。

第V章 予後と転帰を左右する因子

A. 生存期間統計:治療法別の成績レビュー

これまでの報告から、治療法別の生存期間中央値(MST)は以下のようにまとめられます。

- 犬: 無治療では3〜5ヶ月ですが、メガボルテージ放射線治療では8〜19.7ヶ月、定位放射線治療(SRT)では388〜586日と、放射線治療で有意に生存期間が延長します。

- 猫: リンパ腫(治療あり)で約412日、癌腫(放射線治療あり)で約1年と報告があります。しかし、腎臓転移ありのリンパ腫では予後は劇的に悪化し、約90日となります。

B. 重要な予後因子:篩板浸潤の決定的影響

犬の鼻腔内腫瘍において、最も重要かつ決定的な意味を持つのが、CT検査で評価される篩板(しばん)への浸潤の有無です。篩板の破壊は、腫瘍が頭蓋内へ浸潤していることを意味し、予後が統計学的に有意に悪いことが一貫して報告されています。

獣医師が飼い主と治療方針について話し合う際、CT画像における篩板の状態は、議論の中心に据えられるべき最も重要な情報です。篩板が「保たれている」か「破壊されている」かという所見が、その後のケアの方向性と飼い主の心構えの全てを決定づけるのです。

第VI章 緩和ケアとQOL(生活の質)の管理

根治的な治療が困難になった場合、治療の焦点は緩和ケアへと移行します。緩和ケアの目的は、がんに伴う苦痛な症状を和らげ、QOL(生活の質)を最大限に高めることです。

A. 症状管理の原則

- 呼吸困難の管理: 緩和的放射線治療や超音波手術吸引器によるデバルキングが有効です。

- 疼痛管理: 複数の鎮痛薬を組み合わせた集学的鎮痛が推奨されます。

- 栄養および水分補給のサポート: 食欲増進剤の使用や、食事の工夫を行います。

- 鼻出血の管理: 緩和的放射線治療や止血剤の投与が行われます。

- 衛生管理と環境整備: 顔周りを清潔に保ち、生活しやすい環境を整えることも重要です。

B. QOL評価のフレームワーク

QOLを評価する上で参考になる指標として、HHHHHMMスケールなどが知られています。これは以下の7つの項目を評価するものです。

- Hurt (痛み): 痛みなく休めているか? 呼吸は安らかか?

- Hunger (食欲): 自ら食事を摂っているか? 手からなら食べるか?

- Hydration (水分): 十分に水分を摂れているか?

- Hygiene (衛生): 毛づくろいをしているか? 体は清潔か?

- Happiness (幸福): 好きなこと(散歩、遊び、家族との交流)に興味を示しているか?

- Mobility (運動性): 介助なしで起立・歩行できるか?

- More Good Days than Bad (良い日と悪い日の比率): 全体として、苦痛な時間よりも快適な時間の方が多いか?

飼い主による詳細な観察と、それに基づく獣医師との協働作業が、効果的な緩和ケアの本質です。

第VII章 結論と今後の展望

A. 現行の標準的治療法の要約

犬と猫の鼻腔内腫瘍の管理は大きく進歩しました。現在のベストプラクティスは、正確な病期診断、犬における局所制御(主に高精度放射線治療)、猫における集学的アプローチ、篩板浸潤の予後因子としての重要性、そしてQOLを支える緩和ケアの積極的な役割に集約されます。

B. 新たな研究と鼻腔内腫瘍治療の未来

鼻腔内腫瘍の治療は、依然として多くの課題を抱えています。今後は、放射線治療のさらなる最適化、個々の腫瘍に合わせた分子標的薬を選択する個別化医療、免疫療法の応用、低侵襲手技の発展、化学療法抵抗性の克服などが期待されます。

鼻腔内腫瘍治療の未来は、「極度に精密化された局所療法」と「生物学的に標的を絞った全身療法」との統合にあると考えられます。これは、過去の画一的な治療法を遥かに超える、真に個別化された相乗効果の高い治療戦略であり、犬と猫の鼻腔内腫瘍との戦いにおける、次なるブレークスルーとなる可能性を秘めています。